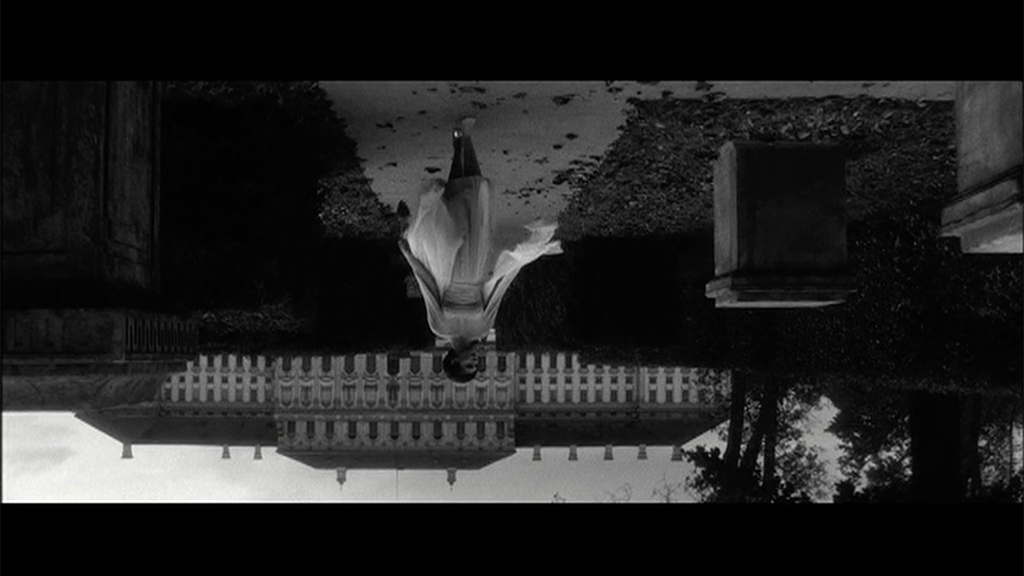

Laurent Fiévet, Octobre 2020 – Retour à Marienbad (2008-2020)

5,99 € / month

Installation vidéo, 1 montage d’1h04, 1 miroir posé sur le sol.

Dans l’installation Octobre 2008 – Retour à Marienbad, une manipulation a consisté à faire basculer de haut en bas, par un simple effet d’inversion horizontale, seize plans emblématiques de L’Année dernière à Marienbad d’Alain Resnais et d’Alain Robbe-Grillet (1961). Bien que restant identifiables pour certains spectateurs, leur perception s’en trouve nécessairement modifiée. Les jeux de perspective sont ainsi bouleversés. Les architectures deviennent floues et vacillantes par opposition aux reflets qu’elles dominent. Initialement découvert, l’horizon se bouche, obstrué par une série de buissons et de balustrades. Dans le flux des mouvements de caméra, le champ se referme pour mieux retenir le spectateur captif ou le rejeter hors de l’image.

La construction du montage se réfère au déroulement du jeu qui traverse l’ensemble du film. Il est composé à la base d’un cycle de seize fragments répartis en quatre catégories (sept plans où apparaît un château dans la profondeur de champ, cinq qui s’attardent sur l’allée centrale d’un parc, trois consacrés à un couple de statues, un dernier présentant l’eau d’un bassin) séparés par des plages de noir de durées variables. Une fois le cycle des seize fragments achevé, le montage engage un deuxième cycle en respectant le même ordre de présentation des éléments mais en y soustrayant un ou plusieurs fragments d’une même catégorie (un plan consacré à l’allée disparaît ainsi dans le deuxième cycle, deux plans du parc dans le troisième, un plan de statue dans le quatrième et ainsi de suite). Le principe est réitéré jusqu’à élimination, à la fin du neuvième cycle, de l’ensemble des soixante-seize fragments que comprend le montage ; présenté en boucle, ce dernier reprend alors à son commencement.

Chaque fois que l’un des fragments est repris dans le cycle qui suit, il subit systématiquement une modification figurative et sonore. Il fait ainsi l’objet, tout au long du montage et jusqu’à son élimination, d’une série de variations d’ordre parfois infime (de une à neuf selon les éléments). Le spectateur est invité à repérer les différents changements opérés – devenant nécessairement plus visibles au fur et à mesure que les fragments se raréfient (et que les variations autour d’un même élément se rapprochent consécutivement dans le montage) ainsi que la nature des manipulations effectuées – et dont les plus flagrantes (imaginées dans l’esprit de certaines réalisations d’Alain Resnais) finissent par contaminer la perception de l’ensemble des plans rassemblés (dilution du rythme des images, inversion de leur ordre de succession, scission du cadre pour mettre en place des effets de réflexion, utilisation d’une bande sonore qui ne correspond pas dans le film à celle des plans présentés, coupe effectuée dans les dialogues, restructuration de la musique, etc.)

La plupart des fragments sont accompagnés par des bribes de texte extraites de l’Année dernière à Marienbad. Articulées les unes aux autres, elles tissent la trame d’un récit parcellaire que le visiteur peut, s’il le souhaite, prendre en considération. Ce récit se modifie à chaque reprise de cycle (à la fois en raison de la disparition de certains des fragments exposés et des changements opérés sur un même fragment d’un cycle à l’autre) au point d’orienter la forme constituée vers de nouvelles directions, voire de la déconstruire en référence à la structure du film et les expérimentations scénaristiques menées par Alain Robbe-Grillet.

C’est ainsi qu’un même parcours dans le parc du château imaginaire de Marienbad est soumis à des modifications constantes, finissant par perdre le visiteur dans un labyrinthe comparable à celui que semble parcourir Delphine Seyrig dans les plans qui ouvrent chacun des différents cycles. Evoluant au rythme d’une valse lente comme une poupée dans une boîte à musique, la jeune femme vient y relayer le visiteur au sein d’un paysage peu à peu rogné et déserté. Elle devient en ce sens une sorte de double de son regard, conformément au statut qu’on est susceptible de lui prêter dans le film d’Alain Resnais et d’Alain Robbe-Grillet – où la jeune femme que campe l’actrice (désignée dans le scénario par la lettre A) finit par se plier, malgré ses réticences, à la direction du personnage incarné par Giorgio Albertazzi (X), comme le serait un spectateur progressivement happé dans le mouvement du récit.

Contrairement à L’Année dernière à Marienbad et à sa conclusion libératrice, Delphine Seyrig ne parvient pas cependant à trouver d’issue à ce piège inextricable. Elle finit par s’éteindre à l’image d’un Jack Torrance, statufié dans le parc de l’Hôtel Overlook (Jack Nicholson dans The Shining de Stanley Kubrick, 1980). Un coup de feu suggère son écartement du plan de jeu avant que la valse lente ne reprenne et que le visiteur ne retrouve sa silhouette flotter au fond d’une allée.